はじめに

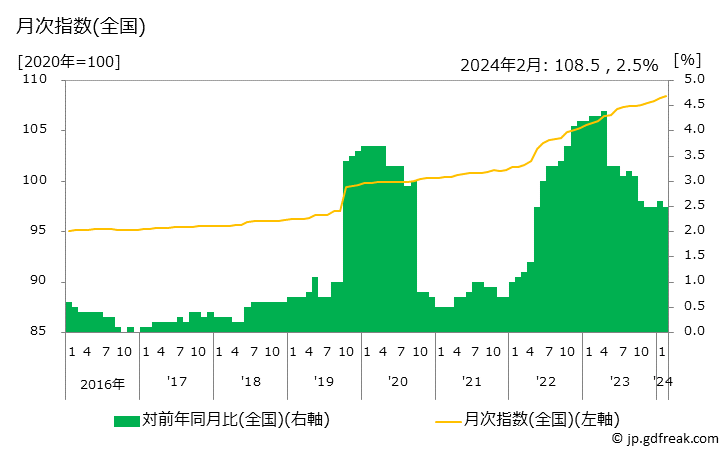

最近、コーヒーショップに行くと「また値上がりした?」と感じることが増えたかもしれません。

それは気のせいではなく、実際にコーヒー豆の価格が歴史的な高水準に達しているためです。

国際コーヒー機関(ICO)の最新レポート(2025年2月)によると、コーヒー豆の国際的な平均価格(I-CIP)は2025年1月比で14.3%上昇し、354.32米セント/ポンドとなりました。これは1977年のピークを大幅に超える過去最高の価格です

少し真面目な話ですが、コーヒー豆の国際価格高騰がもたらす複合的な影響を、経済的視点、文化的視点、そして今後のトレンド予測という観点から詳細に分析していきます。

コーヒー先物価格の急騰

最近の価格動向

2025年1月末、アラビカ種の先物価格(C-Price)は、世界的な供給不足、ブラジルを中心とした深刻な干ばつ、ベトナムの輸出量減少(前年比27.5%減)、認証在庫の大幅な減少、ICEの証拠金引き上げなどの複数の要因に加え、投機資金の流入が重なり、一時ポンド当たり368.50米セントまで急騰しました。これは1977年3月の名目価格(305.13米セント)を大幅に上回る歴史的な高値です。

ICO複合指標価格(I-CIP)もこの影響を受けて上昇しました。I-CIPは、アラビカ種とロブスタ種を含めた世界的な加重平均価格であるため、C-Priceほど急激な上昇ではないものの、2025年2月には過去数十年間で最高水準を記録しました。

【解説】ICO複合指標価格(I-CIP)とは?

国際コーヒー機関(ICO)が算出する「世界のコーヒー平均価格」の指標です。コロンビアマイルド、アザーマイルド、ブラジルナチュラル、ロブスタの4つの主要なコーヒーグループの価格を加重平均して算出され、コーヒー業界で公式な相場として使われます。価格が上昇すると、市場全体や消費者が飲むコーヒーの価格にも影響を与えます。

「先物取引」を行うための基準価格として「C-Price」という数値が設定されます。日本のスペシャルティコーヒーショップで多く使用されているアラビカ種の豆はニューヨーク先物市場にて、ロブスタ種の豆はロンドン先物市場にて価格が決まります。

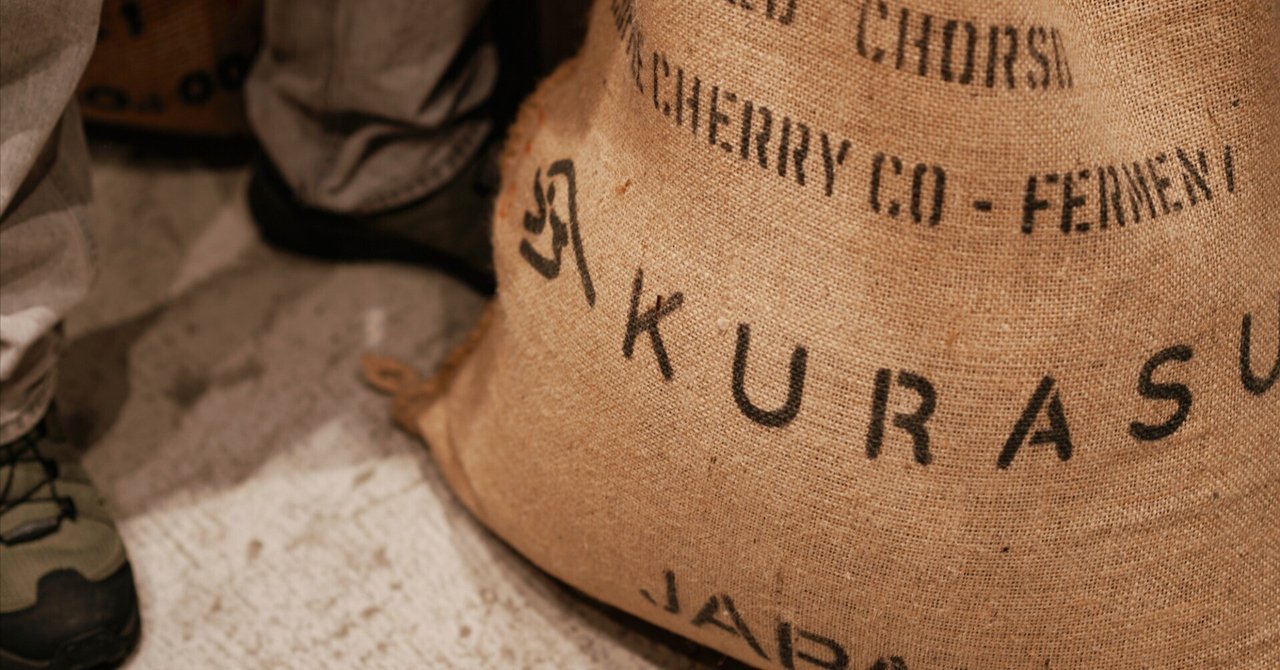

Kurasu | note “美味しい一杯”の未来が危ない。コーヒーが日常から消える前に知っておきたいこと

| 指標 | 概要 | 計算方法 | 主な用途 |

|---|---|---|---|

| ICO複合指標価格(I-CIP) | 世界のコーヒー市場全体の平均価格を示す | 主要4種類(コロンビアマイルド、アザーマイルド、ブラジルナチュラル、ロブスタ)の加重平均 | コーヒー業界全体の市場動向の指標 |

| C-Price(C市場価格) | ニューヨーク証券取引所(ICE)で取引されるアラビカ種の先物価格 | ICE(Intercontinental Exchange)でのアラビカコーヒーの先物価格に基づく | アラビカ種コーヒーの基準価格(契約や取引の指標) |

C-Priceは何故あるのか?気になった人は、是非Kurasuさんのnoteをぜひご覧ください。

価格高騰の背景と最新動向

ICOの2025年2月市場レポートによると、この記録的な価格高騰の背景には以下の要因があります:

ブラジルを含む主要生産国での人手不足などの生産量減少により構造的な供給不足が継続

ブラジルをはじめとした主要産地で異常気象(干ばつ)や異常気象によるコーヒー生産量の減少

世界第2位の生産国であるベトナムでの生産量減少(2025年1月の輸出量は前年同月比27.5%減)

ニューヨーク先物市場(C Priceの指標)のアラビカ認証在庫が0.84百万袋に減少(前月比7.5%減)、ロンドン先物市場のロブスタ認証在庫も0.72百万袋に減少(前月比4.9%減)

2025年2月10日、ニューヨークICEが2027年3月満期のアラビカ契約の証拠金要件を最大3,046米ドル引き上げ

200年以上続いた買い手市場(消費国が価格を主導)から、生産国主導の売り手市場へとパワーバランスがシフトしています。Kurasuさんの記事では特にブラジルやベトナムで供給管理や価格戦略が進み、生産者側の価格交渉力が高まっていることが指摘されています。

さらに、ICOは価格上昇の一時的な鈍化の要因として、アメリカとEUの消費者信頼感調査結果の悪化や、ラニーニャ現象への移行による天候状況の改善の見通しが市場に影響を与えた可能性を指摘しています。

経済的影響

街のコーヒーショップへの影響

街のコーヒーショップにとって、この価格上昇は非常に大きな問題です。豆の仕入れコストが上昇するため、多くのショップでは価格を上げざるを得ません。しかし、価格を上げることは消費者離れにもつながりかねません。

特に個人経営の小さなカフェは、大手チェーン店に比べて資金力が弱く、価格上昇分を吸収する余力がありません。そのため、経営が厳しくなり、最悪の場合、閉店に追い込まれる店も出てくる可能性があります。

1. 仕入れコストの急増

小規模なコーヒーショップにとって、豆の仕入れコストは最大の経費の一つです。C-PriceとICO価格の高騰は直接的な利益圧迫要因となっています。総コストに占めるコーヒー豆の割合がかなり大きくなりますね。

IBNEWSの報道によれば、生豆先物価格の上昇は消費段階の価格にも波及し、海外のコーヒーメーカー各社も値上げに踏み切り始めている状況です。

ダイレクトトレードをしている知り合いのコーヒーショップのオーナーも「2年前と比べて、同じ品質の豆を仕入れるのに2倍近いコストがかかるようになって、価格に全て転嫁すると客離れが心配で、妥当な値上げができない」と悩んでいました。

2. ビジネスモデルの見直し、複合収益モデルの構築など

厳しい状況の中、多くの店舗がビジネスモデルの再考を迫られるのではないでしょうか。

スペシャルティコーヒーを扱う店舗では品質を下げることは難しいため、いかに価格を適切に上げつつコストを抑えるかが鍵となりそうです。最近では、カフェの倒産急増という悲しいニュースも流れてきましたね。

居心地重視な流れで1,000円未満の消費が圧倒的に多いとなると、回転も出来ず難しいですね・・・

どのような施策が考えられる?

コーヒーのサブスクリプション(定期販売):

定額料金で毎月(毎週)決まった量のコーヒー豆やドリンクチケットを提供するサブスクモデルは、近年多くのコーヒーブランドが導入しています。毎月決まった収入が見込めるためキャッシュフローが安定し、お客様側も「いつでもコーヒーが飲める安心感」「割安感」が得られるメリットがあります。実際、世界全体で見てもコーヒーのサブスク市場は拡大傾向にあり、2030年にはコーヒー消費の5~7%を占めるまで成長するとの予測もあります。

個人的に、コロナ禍はOBSCURA COFFEEにとてもお世話になりました。コスパが良く種類もあって楽しめました。

コーヒーのサブスクと言えば、PostCoffeeもありますね。コーヒーショップから展開するサブスクとはズレますが、、スペシャルティを自宅で数多くの種類を楽しめるのは最高な体験ですね。契約して3年くらい継続中です。

物販(グッズ・機材販売)の強化:

コーヒー好きなお客様は関連するグッズや器具にも関心が高いため、自店オリジナルの商品を開発・販売することで新たな収益源を作れます。例えばロゴ入りマグカップやタンブラー、ドリップバッグやコーヒー豆の小分けパック、さらにはドリッパーやミルといった器具類まで、商品の幅は広がります。店舗で豆を購入する家庭向け需要も増えているので、店頭での豆売りやオンラインストア展開にも注力しましょう。特にオンライン販売は地理的制約なく顧客を獲得できるため、地方のロースターでも全国にファンを増やすチャンスです。物販は利益率が高い場合も多く、店舗売上全体の底上げになるのではないでしょうか。

コーヒーショップスタートではないので少しずれますが、Beasty Coffeeのグッズカッコいいですよね。

飲食メニューの拡充と客単価アップ:

ドリンク以外のフードメニューやデザートを充実させ、「コーヒー+α」の購買を促すことも収益増に直結します。例えば自家製の焼き菓子やサンドイッチ、季節のスイーツなどを用意し、カフェランチやティータイム需要を取り込みます。モーニングセットやブランチ営業で新たな時間帯を狙うのも有効です。こうした付随メニューによって客単価を上げることで、生豆価格上昇分を補填することができます。ただしコーヒーの品質が主役である点はぶれないよう、フードとのペアリング提案などを通じて「コーヒーをより楽しむためのメニュー」として位置づけると良いでしょう。

実際には、自分で用意するのは時間的や場所的な制約もあるので仕入れたりするのからスタートが現実的になるのではないでしょうか。

体験型サービス(イベント・ワークショップ):

コーヒーにまつわる体験を提供することで、新たな収益と差別化を図ります。具体的には、コーヒー淹れ方教室、カッピング(テイスティング)会、ラテアート体験イベントなどありますね。イベント収益を見込めるうえ、熱心なファンを作る絶好の機会です。例えば5人の少人数クラスで各自コーヒー豆付き3,000円のワークショップを開けば、その時間でドリンクを提供するより高収益となるでしょう。さらに、イベントを通じて生まれた顧客コミュニティはリピート来店や口コミ宣伝にもつながります。店舗が単なる商品の受け渡し場所ではなく、「コーヒー文化を共有する場」になることで、価格以上の価値を提供できるようになります。

消費者への経済的影響や変化

1. 小売価格の上昇

C-Priceの高騰は、当たり前ですがコーヒーショップのコスト増に伴い、私たち消費者が支払うコーヒー価格にも影響しています。日本国内でもここ数年にかけて主要チェーン店(スターバックスやドトール等)が相次いでコーヒー飲料の値上げを発表しニュースになりました。

- カフェでのドリップコーヒーやラテ平均価格の高騰

- コーヒー豆小売価格の高騰

- 座席の時間制限など

大手チェーンコーヒーの値上げのニュースなども多く騒がれていますね

消費者市場の変化

1. 品質と倫理的消費への関心増大

価格上昇に伴い、私自身は意識的にコーヒーを選ぶようになっているように感じます。

- 品質重視の消費:「量より質」高くても良いものを少し、という考え方

- 倫理的消費の拡大:フェアトレードや直接取引など、生産者への適正対価を支払うモデルへの支持拡大(適正価格で買うことへの意識)

- 環境配慮型消費:サステナブルな生産方法や環境負荷の少ない包装を採用する店舗への支持(持続可能な生産方法への関心)

2. 家庭用コーヒー市場の拡大

カフェでの消費と並行して、家庭でのコーヒー体験の質を高める動きが加速しているように感じます。(特にコロナ禍で加速したと思います)

- ホームバリスタの増加:セミプロ級の家庭用エスプレッソマシンを選ぶ消費者も増えてきた

- 家庭用製品の種類の増加:精密な温度管理や抽出制御が可能な高機能コーヒーメーカーの普及

- オンライン学習の拡大:YouTube動画やオンラインコースでのコーヒー技術習得者の増加

都心と地方の市場特性を踏まえた戦略を考える

都市部と地方では競合環境や顧客層に違いがあり、取るべき戦略も異なってきます。(もちろん周辺環境にもよりますが)

ターゲット顧客層の明確化

都心部ではビジネスパーソンやトレンドに敏感な人など高付加価値志向の顧客が多く、高価格でも独自性のある商品や洗練された空間を求める傾向があります。一方、地方では常連の地元客やファミリー層が中心となり、親しみやすさや居心地が重視されます。同じ「コーヒー好き」でも都心と地方で重視ポイントが違うため、それぞれの主要顧客に刺さる商品・サービス設計が必要だと思います。

価格設定のメリハリ

都会のカフェでは、高級志向の商品ライン(例えばシングルオリジンのスペシャルティコーヒーや希少豆を使った限定メニュー)を設けてプレミア価格で提供しつつ、日常使いできるリーズナブルなメニューも用意するなどツープライス戦略も一つではないでしょうか。ただし、お店の世界観や現在の客層を見極めないと既存のお客様が離れて行ってしまいます。

地方では、極端に高い価格設定は受け入れられにくいため、基本メニューは手頃な価格帯に抑えつつ、量やサービスで付加価値を感じてもらう工夫が望ましいでしょう(例:おかわり割引やゆったり過ごせる空間提供)。都会ほど客数が見込めない地方店では、一人あたり滞在時間が長い傾向もあり、回転率より顧客単価・滞在時間あたり収益を意識した価格設計がポイントではないでしょうか。

販促チャネルと手法

都心部の顧客にはSNSや口コミサイトでの評価が来店動機に直結します。Instagram映えするメニューや内装で話題を作り、SNS広告・キャンペーンを積極的に打つといったデジタルマーケティングが効果的です。一方、地方では地域密着型のプロモーションが重要です。地元のイベントへの協賛、地域情報誌での紹介、常連客紹介制度など、人と人のつながりを生かした施策が新規客獲得につながります。また地方ではクルマ利用が多いため、駐車場割引やドライブスルー対応などアクセス面の工夫もマーケティング要素として考慮すべきです。

COUNTER BOOKSなど定期的にイベントをしたり、とても人と人の繋がりを感じれる場所なので是非行ってみて下さい。

店舗体験の差別化

都会のカフェは競合がひしめく中で如何に独自の世界観を打ち出すかがカギです。居心地の良い空間デザインや音楽、バリスタとの会話、アート展示などトータルな体験価値を提供し、「あの店で過ごす時間そのもの」に付加価値を感じてもらう戦略が有効でしょう。一方、地方店ではコミュニティのハブとしての役割を担うことができます。地元の人々が気軽に集まり交流できる雰囲気を作り、地域のサードプレイスになることでリピーターを増やせます。例えば地元産食材を使ったメニュー開発や、地域の話題で盛り上がるイベント開催を通じてローカル愛着を高めるアプローチも一つだと思います。

なお、都市部は地方より潜在顧客数が多い反面、競合も多く顧客の選択肢が豊富です。そのため都市部では尖ったコンセプトでターゲットを絞り込むことが、地方では幅広い層に長く愛される汎用力が、それぞれ成功の鍵となります。マーケットの飽和度や成長性を見極めた戦略が必要になりますが、実際やってみないとわからないものですよね、、。

コーヒーショップが価格を適切に反映するためには

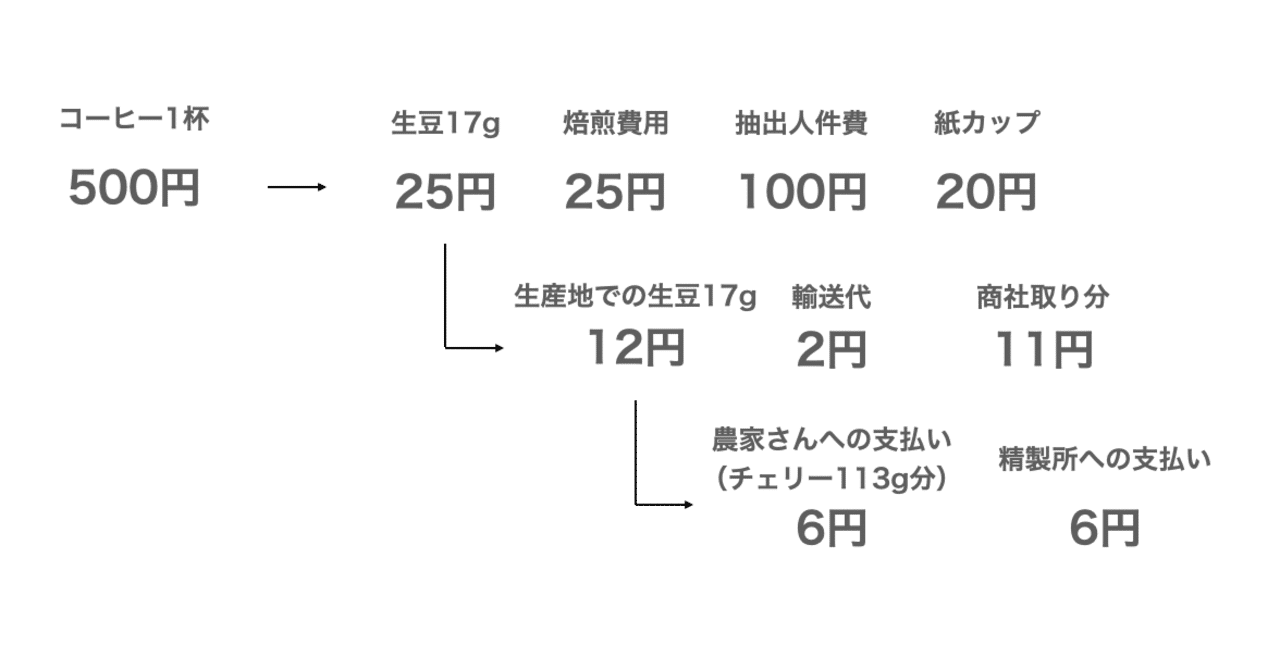

お客様としてお店に来る方々は、なかなか実際のコストのイメージがつきません。すべてのコストを赤裸々に公表する必要はありませんが、「なぜこの価格なのか?」を理解してもらうことで、納得感を高めることができます。

1. 透明性とストーリーで価値を伝える

お客さんとしてお店に来る方々は、なかなか実際のコストのイメージがつきません。コストを赤裸々に全て書きましょうではないですが、何故これだけコストがかかるのかをある程度はお客様に理解してもらう動きは今後は大切になると思います。

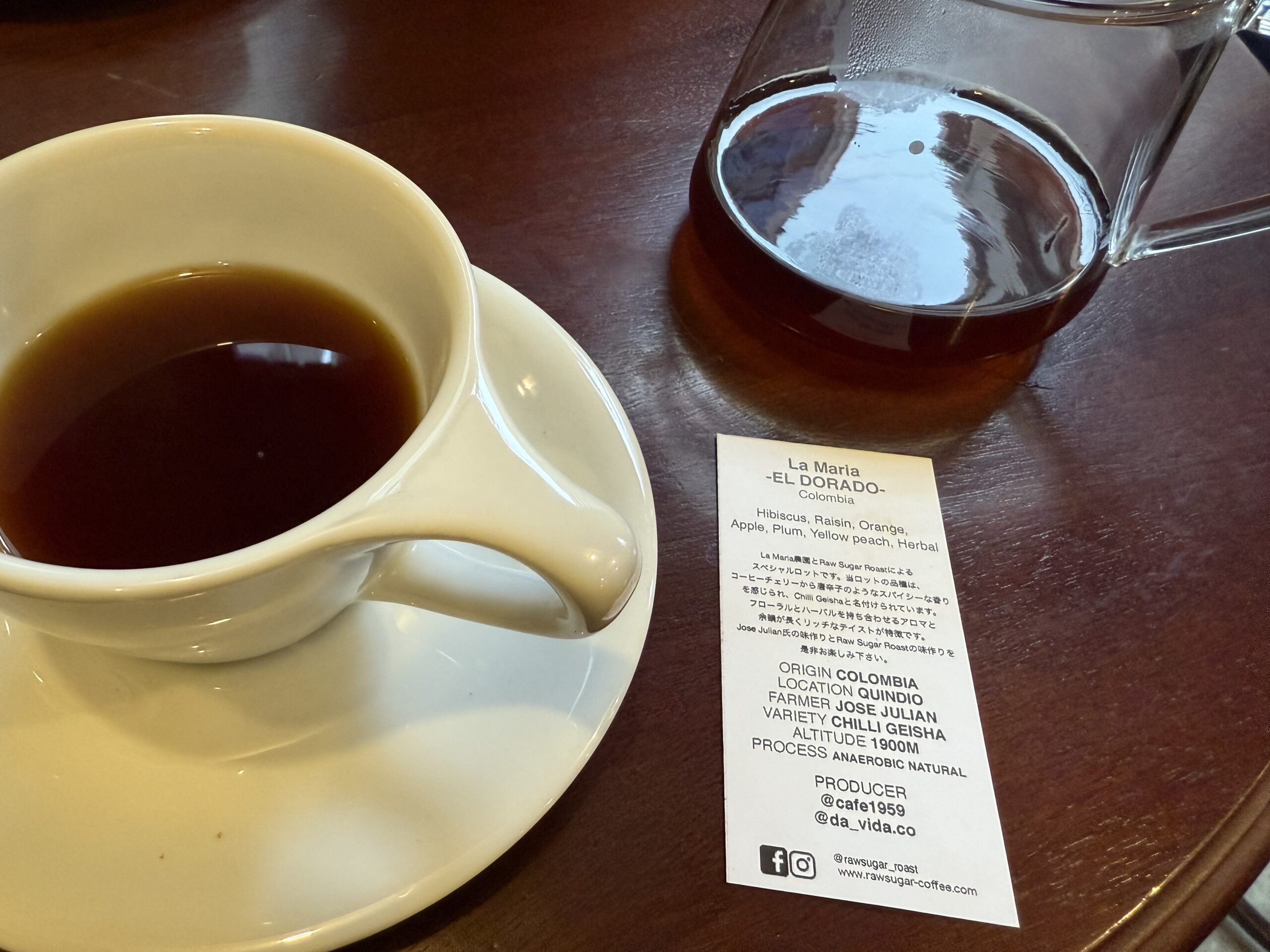

単に「美味しいコーヒー」だけでなく、そのコーヒーが持つ背景や物語を伝えることで商品に命を吹き込みます。具体的には、「この豆は〇〇農園でこういう人たちが大切に育てた」「精製方法にこだわり環境負荷を減らしている」「この一杯の売上の一部が産地支援に回っている」といったエピソードや事実を共有することです。こうしたストーリーは店内ポップ、メニュー表、SNS投稿などで発信できます。お客様はそれを知ることでコーヒーへの愛着や納得感が増し、多少価格が高くても支持してくれるようになります。

Raw Sugar RoastやWOODBERRY COFFEEなどコーヒーと共にカードなどで豆の説明をしていたりしますね。生産地の背景を伝えることで消費者の理解を深めています。

- 生産者の顔が見える関係を作る(QRコードで農園情報を提供するなど)

- ブロックチェーンでコーヒー豆の旅を追跡可能に(透明性を高めるため)

- 環境への影響を数値で見せる(CO2排出量や水使用量など)

- OVERVIEW COFFEEなど印象的ですね。

2. 「体験」として価値を高める

最近では、コーヒーは単なる飲み物ではなく、「体験」としての価値が求められるようになっています。KOFFEE MAMEYAやフグレン参宮橋のような店舗では、お客様が一杯のコーヒーを通じて生産者のストーリーや焙煎の技術を深く理解できる場を提供しています。

- 豆からカップまでの一貫体験 – 生豆の状態から焙煎、抽出までを一つの店舗で完結させ、お客さまの目の前でプロセス全体を見せることで、価値を体感してもらいます

- カスタマイズ体験の提供 – お客様の好みに合わせて焙煎度合いやブレンドをカスタマイズ。「あなただけのコーヒー」を作る体験は、単に美味しいコーヒーを飲むこと以上の満足感をもたらします

- コーヒーと人をつなぐストーリーテリング – バリスタが一杯一杯のコーヒーについて語るとき、単なる飲み物以上の価値を生み出します。Coffee Mameyaでは各産地の特徴やその日の豆の状態など、コーヒーに関する豊富な知識をカジュアルに共有しています

- コミュニティの形成 – 定期的なカッピングイベントや焙煎ワークショップを開催し、お客様同士やバリスタとつながる場を提供。「自分たちだけのコーヒーコミュニティ」という帰属意識を生み出すことで、価格以上の価値が生まれる。

3. 価格設定の考え方を変える

価格設定の仕方を工夫することで、「高価格=高付加価値」として消費者に受け入れてもらいやすくなります。

- 体験の質やストーリーに基づく価格設定 – 単なるコストベースの価格ではなく、提供価値に応じた価格を設定する。

- 価格の内訳を明示 – コーヒー1杯の原価構成(豆代、人件費、店舗維持費など)を消費者に説明し、適正価格への理解を促す。

- 購入金額の一部を生産地に還元 – 支払いが社会的に良い影響を与えることを伝え、「価格の意味」を理解してもらう。例:「このコーヒー1杯のうち20円が、生産地の教育支援に充てられます」。

- ハニー珈琲など

- ブランドの細分化 – お客さんを分析して需要に対しての適切な価格を付ける。

- スペシャルティな物を求めるお客さんには価値の訴求をして適切な値上げをする。日常の美味しいコーヒーを求める人であれば、ハイコモディティなど求められている品質を守りつつコストを下げていく。

コーヒーの価格高騰時代において、消費者に納得してもらう価格設定が不可欠です。単なる値上げではなく、「なぜこの価格なのか?」を伝え、体験価値を高めることで、価格に見合った満足度を提供できます。

「対話型の体験」を強化することで、高価格でも納得して購入してもらう仕組みを作ることが可能です。今後のコーヒービジネスにおいて、「価格=価値の総和」となる戦略が求めらるのではないのでしょうか。

4. コミュニティ作りとファン化

ブランド戦略の究極の目的はお客様をファンにすることです。価格ではなく「この店が好きだから来る」「ここを応援したいから買う」という状態が理想的です。そのために、お客様とのコミュニケーションを深める施策を講じましょう。

SNSでの発信にお客様がコメントしやすい雰囲気を作ったり、店舗イベントで直接会話したり、豆の好みを覚えて提案したりと、双方向のつながりを意識します。お客様参加型の企画(ブレンドを一緒に作る、投票で季節メニューを決める等)も有効です。ブランドのファンになったお客様は、自発的に周囲にその店の良さを伝えてくれるため、新規客獲得にも好循環が生まれます。

一方で固定しすぎると、離れていく層もあるので非常に難しいところと思います。

5. 「コーヒーリテラシー」の普及

重複しますが、お客様は単なる「美味しいコーヒー」以上に、その背景にあるストーリーや価値を求めるようになっています。

バリスタとお客様の間で、コーヒーに関する知識を共有し、価格の正当性やグレードの違いを理解する機会を増やすことで、より品質の高いコーヒーを求める人を増やすことが重要です。

- カッピング体験:異なる産地や焙煎度のコーヒーを飲み比べることで、風味の違いを体験。

- ワークショップ開催:ハンドドリップやエスプレッソの抽出方法を学び、コーヒーの奥深さを知る機会を提供。

- ストーリーテリングの強化:バリスタが一杯のコーヒーの背景を伝え、顧客により深い理解を促す。

- SNSの活用:コーヒーの知識を発信し、お客様の関心を高める。

生産者との直接取引と適正価格の実現

コーヒー産業の持続可能性を考えるとき、最も重要な課題の一つが「生産者に適切な対価が支払われているか」という点です。C-Priceの高騰は消費者やコーヒーショップに影響を与える一方、必ずしもその恩恵が生産者に十分に還元されているとは言えません。この課題に対し、新たなビジネスモデルで解決を図る取り組みが注目されています。

従来のコーヒー取引では、以下のような課題がありました。

- 安価な大量生産による品質の均一化と価格競争

- 生産者の低所得(市場価格に影響を受けるため不安定)

- トレーサビリティの欠如(消費者が生産背景を把握できない)

この課題に先進的に取り組む、「Coffee 2050」というプロジェクトがあります。これは従来のコーヒー産業の構造的問題に正面から取り組み、生産者に適正な対価を支払いながら高品質なコーヒーを持続的に提供していく取り組みです。

「安価・大量生産・生産者の顔が見えないコーヒー」の在り方を根本から覆し、サステナブルで、トレーサブル(追跡可能)で、そして生産者にも正当に還元されるコーヒーを「次の当たり前」にしていくことを目指しています。

ちなみに生産者に1杯のコーヒーからどれくらい収入になるのかLIGHT UP COFFEEの川野さんがnoteにしてますね。

Coffee 2050は単なるコーヒー販売ビジネスではなく、コーヒー産業全体の構造改革を目指すムーブメントとして機能しています。C-Priceの高騰時代において、このような取り組みは単に倫理的に正しいだけでなく、長期的な産業の持続可能性を確保するために不可欠な要素となっていますね。

まとめ:C-Price高騰時代における共存共栄の道

コーヒー先物価格の高騰は、日本のコーヒー文化に大きな変革をもたらしています。この変化は単なる価格上昇にとどまらず、消費のあり方や価値観、そして産業構造全体を再構築する機会ではないでしょうか?

コーヒーショップオーナーへの提言

- 透明性の確保:価格上昇の背景を消費者に丁寧に説明し、理解を求める

- 付加価値の創出:単なる「飲み物」ではなく「体験」を提供する視点への転換

- コミュニティ形成:価格競争ではなく、固定客との関係性強化による持続可能なビジネスモデルの構築

消費者への示唆

- コーヒーの真価:「安いコモディティ」という認識から、農産物としての真の価値への理解

- 多様な楽しみ方:カフェ利用と家庭での抽出、それぞれの良さを活かした楽しみ方の模索

- 生産者との連帯:自分の消費行動が生産地の環境や生産者の生活に与える影響への意識

不確実性の高いC-Price高騰時代において、生産者・流通・消費者が適正に利益を享受しつつ共存共栄していくには、「価値」にフォーカスした経営と消費が鍵になります。コーヒーショップは価格転嫁の苦しさを乗り越え、お客様にとってかけがえのない価値を提供する存在として進化していくことで、この困難な時期をチャンスに変えられるでしょう。

最後に、コーヒーそのものが持つ魅力と、人々の日常にもたらす豊かさは価格以上のものがあります。適切な情報開示と創意工夫をもってこの局面を乗り切り、コーヒーを愛する生産者から消費者まで全ての人が笑顔になれる持続可能なコーヒー産業を共に築いていけることを願っています。

参考資料

- 国際コーヒー機関 (ICO) 月次市場レポート 2025年

- 全日本コーヒー協会

- Coffee bean prices will continue to rise in 2025 – IBNEWS

- Green coffee price spike + inflation adjustment: price increase 2025

全て書き終わった後に、とても分かりやすいYouTubeがKurasuさんから出てました、、先に見ればよかった。